Великая Отечественная война поставила трудные задачи перед институтами эпидемиологии и микробиологии, расположенными в глубоком тылу. Прежде всего, необходимо было значительно расширить производство различных бактерийных и сывороточных препаратов для обеспечения потребностей фронта и тыла при проведении противоэпидемических мероприятий.

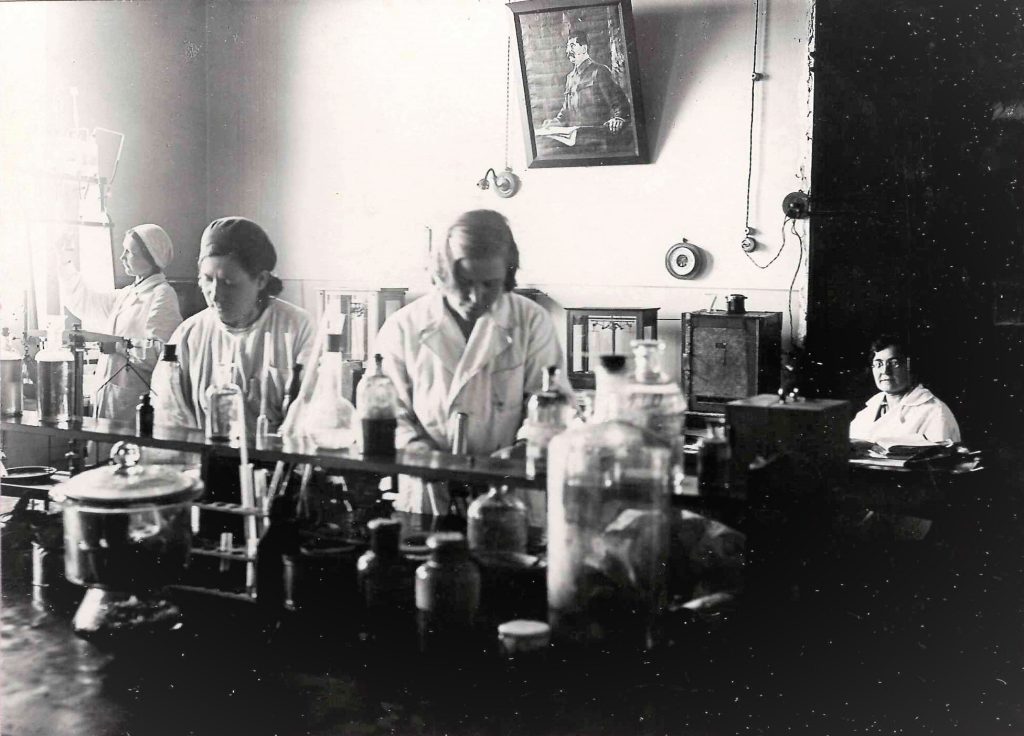

Если до 1942 года Омский институт эпидемиологии и микробиологии выпускал 7 препаратов для борьбы с наиболее распространенными инфекционными заболеваниями (оспа, брюшной тиф, скарлатина, дифтерия, корь, бешенство и др.), то в 1943 году количество выпускаемых бактерийных и сывороточных препаратов увеличилось до 16, а в 1944 г. было намечено к выпуску 22 препарата. В сопоставлении с довоенным периодом производственный план института вырос на 354,9% в 1943 году и на 647,7% в 1944 году. Для реализации этих планов в Омском институте была проведена реорганизация, в результате которой было создано 25 научно-производственных отделов и лабораторий, что позволило освоить выпуск ряда новых препаратов: сыпнотифозной и дизентерийной вакцин, пентавакцины, дизентерийного бактериофага и др.

Для организации выпуска большого числа бактерийных препаратов институту был выделен ряд неприспособленных помещений в разных частях Омска. Также необходимо отметить неудовлетворительную ситуацию с выполнением заявок на необходимые реактивы, материалы, сырьё, топливо и т. д., которые институт по нарядам не получал в 1943-1944 годах. Эти трудности обусловили некоторое сокращение номенклатуры препаратов и объема их выпуска. Однако несмотря на все трудности институт выполнял и перевыполнял производственные планы в годы войны.

В 1944 году Омский институт выпускал 14 препаратов, в том числе сыворотки: противостолбнячную, противодифтерийную, противокоревую; вакцины для профилактики кишечных инфекций: тривакцину, пентавакцину (против дизентерии и тифо-паратифов), подкожную противодизентерийную, энтеральную противодизентерийную (жидкую и в таблетках), оспенный детрит, вакцину БЦЖ, дифтерийный анатоксин, дизентерийный бактериофаг (жидкий и сухой), сыпнотифозную вакцину. Наряду с этим эпидемиологический отдел института выпускал диагностикумы для серологической диагностики кишечных инфекций.

В первые же месяцы войны численность сотрудников Омского ИЭМ уменьшилась на 17 человек. Призваны в ряды РККА в июне-декабре 1941 г.: директор института Уйбо Г.М., зав. лабораторией БЦЖ Кузьминская Е.И., зав. отделом питательных сред (ОПС) Долженко И.Я., зав. пастеровской станцией Солтык Э.Ю., зав. эпидотделом Гавриловская А.А., зав. экспедицией Камалов А.Г.; врачи эпидотдела Суховатицина Л.П., Кузьмин В.Ф., Лябакина Н.А., Карпенко П.Т.; лаборанты эпидотдела Баловинцева Е.Л. и Сердюкова М.Ф.; средовар ОПС Гольцов Н.А., автоклавщики ОПС Лушников В.Д. и Корначев С.Н., шофер Соловьёв А.М., плотник Горюнов С.Е. В мае 1942 г. в РККА был призван инженер-теплотехник Ходькин А.П.

Руководство Омским институтом в годы Великой Отечественной войны осуществляли: с января по июль 1941г. директором института был Уйбо Г.М., в июле-ноябре 1941г. и марте-ноябре 1942г. временное исполнение обязанностей директора были возложены на зам. директора по производству Чеботареву С.В., ноября 1941г. по февраль 1942г.) институтом руководил Мискинов А.И., с ноября 1942г. до окончания войны директором был Махлиновский Л.И., эвакуированный в Омск с Пятигорским бакинститутом.

Несмотря на привлечение значительных сил и средств для решения практических задач противоэпидемической работы и обеспечения потребностей фронта и тыла в бактерийных и сывороточных препаратах, научно-исследовательская работа в Омском институте не прекращалась. На смену ушедшим на фронт сотрудникам пришли квалифицированные кадры, эвакуированные в 1941-1942 гг. в Омск из Киевского, Ставропольского и ряда московских институтов эпидемиологии и микробиологии. Особенно существенным было пополнение из Одесского института эпидемиологии и микробиологии, откуда прибыло 39 специалистов, в том числе 13 научных сотрудников. В 1943 г. число научных сотрудников в Омском ИЭМ составляло 33, а в 1944 г. – 38. В 1941-1945 гг. было выполнено 85 научно-исследовательских работ. Основная тематика была ориентирована на решение актуальных вопросов эпидемиологии дизентерии, сыпного и брюшного тифов, пищевых отравлений, раневых инфекций и др.

Эпидемическая обстановка в тыловом Омске и области была осложнена из-за переполнения населенных пунктов массой людей, эвакуированных из различных районов страны. Основная нагрузка в обеспечении противоэпидемической работы ложилась на сотрудников эпидемиологического отдела института. В 1941 г. штат научных сотрудников эпидотдела состоял из 7 врачей, 3 лаборантов и 2 препараторов. Сотрудниками отдела проводилось эпидемиологическое обследование очагов инфекционных заболеваний, лабораторные исследования для уточнения диагноза и противоэпидемические мероприятия в очагах дизентерии, цереброспинального менингита и других инфекций. В 1942 г. эпидотдел обеспечивал бактериологическими анализами 70 учреждений города, в том числе 18 госпиталей, 27 воинских частей, 12 медицинских учреждений и 13 детских яслей. Осуществлялись выезды в Омскую область по поводу эпидемиологического обследования очагов сыпного тифа, брюшного тифа.

Эпидемическая обстановка в тыловом Омске и области была осложнена из-за переполнения населенных пунктов массой людей, эвакуированных из различных районов страны. Основная нагрузка в обеспечении противоэпидемической работы ложилась на сотрудников эпидемиологического отдела института. В 1941 г. штат научных сотрудников эпидотдела состоял из 7 врачей, 3 лаборантов и 2 препараторов. Сотрудниками отдела проводилось эпидемиологическое обследование очагов инфекционных заболеваний, лабораторные исследования для уточнения диагноза и противоэпидемические мероприятия в очагах дизентерии, цереброспинального менингита и других инфекций. В 1942 г. эпидотдел обеспечивал бактериологическими анализами 70 учреждений города, в том числе 18 госпиталей, 27 воинских частей, 12 медицинских учреждений и 13 детских яслей. Осуществлялись выезды в Омскую область по поводу эпидемиологического обследования очагов сыпного тифа, брюшного тифа.

Результатами проведенных в годы войны научно-исследовательских работ явились:

– рекомендации по борьбе с дизентерией, в том числе с предложением использовать преобладавший тип возбудителя дизентерии при изготовлении вакцины и бактериофага, совершенствование специфической профилактики дизентерии;

– разработка ускоренной диагностики дизентерии, брюшного тифа, сыпного тифа, применение некоторых стимуляторов для повышения титров агглютинирующих сывороток, испытание в эпидемиологическом опыте сыпнотифозной вакцины,

– решение вопросов комбинированной вакцинации против брюшного и сыпного тифов, получение тифо-паразитофозной вакцины,

– доказательство значения протея в этиологии раневой инфекции, особенно при длительно заживающих ранах

– получение и испытание стрептофага для лечения и профилактики скарлатины.

Из числа природно-очаговых инфекций особое внимание было отведено исследованиям по туляремии, начато изучение эпидемиологических закономерностей нового вирусного заболевания, расшифрованного после войны и получившего название «омская геморрагическая лихорадка».

К числу актуальных разработок отнесены исследования по производству и изучению лечебных свойств нативного пенициллина.

В 1943 г. в эпидемиологическом отделе Омского института была организована дезинфекционная лаборатория, в которой с целью замены отсутствующих традиционных препаратов был проведен поиск новых дезинфекционных средств (кимай, подсмольные воды и неопантоцид).

Несмотря на трудности в годы войны в институте 8 научных сотрудников выполняли диссертационные работы, в том числе 2 докторские и 6 кандидатских.

Выполнением труднейших задач, поставленных в годы войны, Омский институт обязан самоотверженному труду своих сотрудников:

– в вакцинном отделе – врачи Далматова Е.С., Фельдберг Ф.Л., Негремовская А.Я., Водова Р.Е., лаборанты Кучина А.А., Чернова М.Ф., Приходько Н.Б., Орлова К.И., Петрова А.С., Чалова О.П., Мелентьева Е.В., препараторы и санитарки Панькова Е.У., Бяжкова Н.С., Матвеева Х.Н., Злобина Р.И., разливальщицы Уйба А.А., Медведева, Абрамович Б., Колмагорова М.Ф.;

– в бактериофажном отделе – врачи Трофимович Г.К., Секунова В.Н., Фридман С.М., лаборант Баженова Н.Я., Савченко А.Ф., препараторы Горбачева М.Д., Баранова и др.; в дифтерийном отделе – врачи Хинская Е.И., Лебедева Т.Ф., Трофимович Г.К., лаборанты Лобова В.М., Михневич А.Ф., Борисова З.И., препараторы Боковикова В.Ф., Ткач К.;

– в оспенном отделе – врач Вейсман Р.Д.;

– в коревом отделе – врач Тобольская Л.И., Авальд Н.П., лаборанты Лялюшко Е.И., Чернакова А.Ф., Какшарова А.И.; в отделе БЦЖ – врач Тимомеева Р.А., лаборанты Манжелей В.М., Котлярова М.В.; в отделе питательных сред: врачи Мангазеева Г.П., Маслов Ф.А., Рейхштейн А.Т., лаборанты Саблина М.Н., Тимофеева П.П., Новикова И.Г.;

– в пастеровском отделе: врач Иоффе Ш.И., ст. лаборант Зайцева Е.П.;

– в эпидемиологическом отделе с музеем живых культур и микробиологическими лабораториями – врачи Лось М.В., Озолина М.В., Вишневская М.П., Геймберг В.Г., Келлер Н.А., Виноградова К.М., НейманМ.В. , Шейнман Л.И., Бекенштейн С.А., Кушнир Е.Д., Бомштейн Е.Б., Луковникова А.А., Гросман И.А., Черномордик А.Б., Беззубец С.К. (экспериментальный отдел), Сатановская Ф.Я., лаборанты Волл П., Платанович А., Ванштейн Е.Е., Баскина Э.М., Левахина К.К., Сенюкова А.Я., Зыкина М.Ф., Кратинов А.Г., Перлова Д.В., Мясковская Е.Д., в контрольной лаборатории – врач Горсткина Л.А., лаборант Пищикова О.С.

На базе эпидемиологического отдела Омского института в 1943 году была организована кафедра эпидемиологии медицинского института, первым заведующим которой стал научный сотрудник М.В. Лось. Это способствовало тому, что Омский институт за годы войны отдел стал центром учебной, методической, научно-консультативной работы по вопросам эпидемиологии для всей системы здравоохранения Омской области и смежных территорий. За годы войны подготовлено свыше 2500 медицинских работников различных специальностей. Кроме того, в Омском институте систематически проводились семинары, городские, областные и межрайонные конференции, работали реферативные кружки. На рабочих местах в институте осуществлялись подготовка и повышение квалификации кадров для практического здравоохранения.